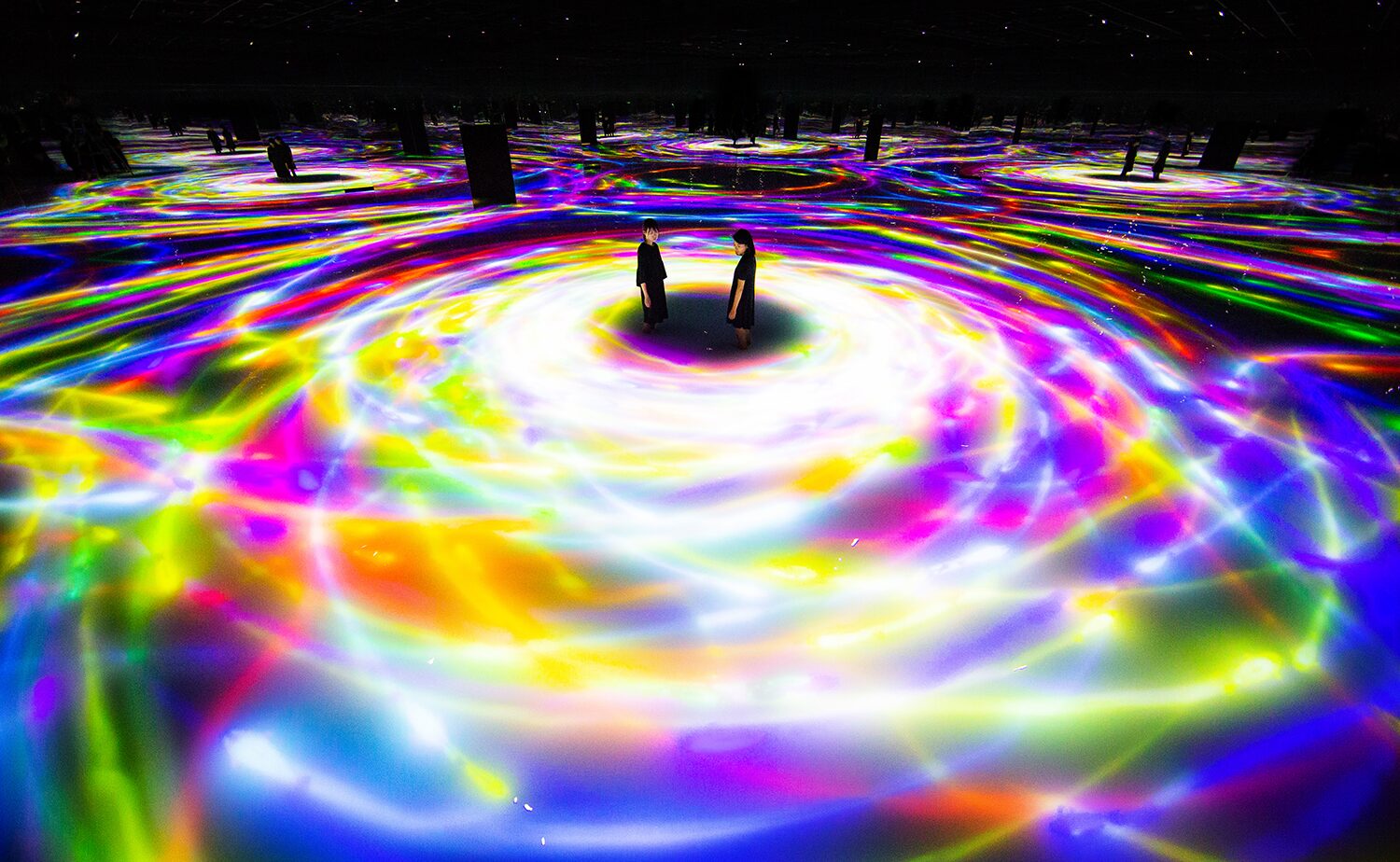

進化を続けるチームラボプラネッツ TOKYO DMM.comの“真の核”

チームラボプラネッツ TOKYO DMM.comは、東京・豊洲にある水に入るミュージアムである。2018年の開館以来、同施設は作品の更新を重ねている。チームラボプラネッツは空間そのものが進化を続けるミュージアムなのだ。

鏡面と光が織りなす幻想性や、写真映えする“見た目”の強さが話題を集める。しかし一方で、真の核は別にある。

鑑賞者の身体を感覚の中心に据え、デジタルによって物質の制約を超える。そうして、自然と他者を肯定する視座へ導く。そこにチームラボの美学の中枢が息づいている。

この核に迫るため、Journal-ONEはteamLab(チームラボ)メンバー 工藤岳氏に独占インタビューを行った。以下では、工藤氏への問いと返し。そして、そこから導かれる結論を分かりやすくお伝えしていく。

先に公開した鑑賞ガイドと併読すると理解はより立体化する。前編・“一回性の景色”が始まる多感覚アート体験へ 、後編・身体が世界を更新する“体験の核心”へ も是非読んでほしい。

チームラボ《坂の上にある光の滝》©チームラボ

裸足で踏み出す「身体的認知」―世界との境界がつながり直る瞬間

裸足になることが作品体験の「始まり」になる理由

—— チームラボプラネッツを象徴するのは、入口で靴を脱ぐ所作です。「裸足になる」ことから始まる体験を最大化するコツを教えてください。

工藤氏:僕たちは「こう見てほしい」という作法は提示していません。ただし「身体で世界を捉えてほしい」という願いは明確に持っています。

そのため、裸足は作品の外側に立つのではなく、身体ごと作品に一体化してもらうために不可欠なマインドセットだと考えています。

人間の思考や感情、記憶は脳内に閉じているわけではありません。実際には、身体の感覚や動作、構造に大きく依存しています。つまり人は本来、「身体的認知」によって世界を理解する生き物です。

身体を介在させることで世界の捉え方が変わる

工藤氏:かつて、僕はバックパッカーとして世界を巡っていました。

そのとき、もっとも僕の価値観を揺さぶったのは、ガイドブックの知識ではなく、足で土を踏み、現地のものを食べるという身体を介在させる行為でした。

そこに暮らす人々にとっては日常であっても、僕にとっては未知の世界です。自分の身体がその環境に接続したことで、ものの見方が根底から変わった。この感覚を、チームラボプラネッツで多くの人に体験してほしいです。

裸足が呼び覚ます感覚―都市に閉じ込められた身体の解放

—— 裸足は、日常と違った環境に入るための必然だと。

工藤氏:チームラボプラネッツでは、足裏で水の冷たさを感じ、柔らかな床に足が沈み込む感覚を得ると思います。

砂浜を素足で踏みしめて海に入るとき、森の中で岩に立ち周りを見渡すときに働くあの覚醒。都市のコンクリートに閉じ込められていた感覚が呼び覚まされる。

僕自身も子どもと一緒にそうした身体的認知を確かめることがあります。海や山と同じように、チームラボプラネッツでも自分と世界の境界をつなぎ直すことができるのです。

裸足で作品に入り込む効果を話す工藤さん‐Journal-ONE撮影

【結論:Journal-ONE整理】裸足は「演出」ではなく境界を溶かす“装置”

裸足は演出やルールではなく、身体で世界を捉え直すための導入装置である。足裏がひらく感覚の回路が、鑑賞者を“作品の外”から“世界の内部”へ移し替える。

チームラボプラネッツの没入は、この一歩から始まる。

デジタルは現代の新しい筆―物質の制約を超えて「場」を描く

空間把握が崩れる体験は“設計された意図”なのか

—— 鑑賞中、空間把握が崩れるような体感が何度も訪れました。自分が浮いているように感じる瞬間もありました。あれは設計された効果でしょうか。

工藤氏:そう感じていただけたならば嬉しいですね。アートの歴史は、二次元のキャンバスや三次元の彫刻といった物質の制約と格闘してきた歴史でもあります。

ピカソは多角的な視点を一枚に折り畳むためにキュビスムを拓き、スーラは点描によって平面に奥行きを生み出しました。いずれも限られたキャンバスという枠の中で、認識を拡張しようとした試みでした。

しかし、デジタルはそこに新しい次元をもたらしました。

Z軸(奥行き)、時間、そして鑑賞者の動きを表現の中心に組み込めることで、空間そのものを更新可能な作品へと変換できるようになりました。