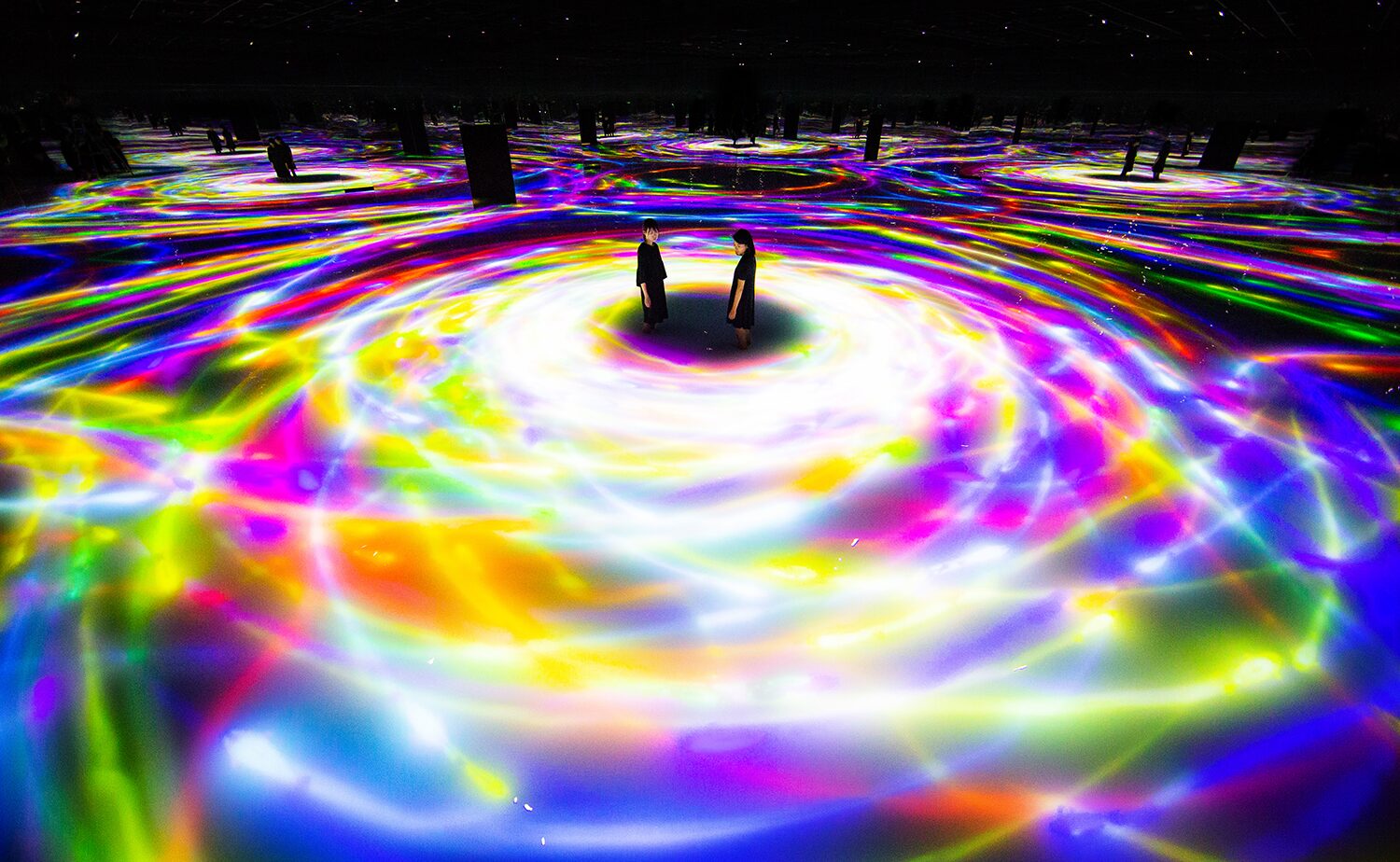

しかし、チームラボプラネッツの没入体験は、館内で完結せず、ここから“日常へ帰る時間”として続いていく。

たしかに、光、重力、香り、水……あれほど大量の感覚の情報を浴びたあとで、すぐに“日常”へ戻るには、少し時間が足りない。

そんなとき、敷地の外側に用意された「Open-Air」は、まさに余韻を着地させるための空白のような場所だった。

食で余韻をつなぐという、不思議な体験

私は今回、飲食を体験することはできなかった。それでも、周囲で食事をしている人たちの様子を眺めているだけで、アートの続きがまだ続いているように感じられた。

アートの情報量を浴びたあとは、温度のある食べ物や飲み物を身体に入れると、不思議と感覚が現実へと回帰していく。けれどその回帰は、「終わってしまう」ではなく、“体験を定着させる”方向の回帰だ。

アートの余白に、温かさがそっと重なることで、体験の核心が薄れずに残り続ける。この“味覚で世界を結ぶ”という設計が、実はかなり重要な役割を果たしているように思った。

© Cafe UZU

作品の外側にある作品たち

チームラボプラネッツのOpen-Air で驚いたのは、飲食スペースだけでなく、外壁やオブジェまでもが作品の延長になっているということだ。

建物を囲む巨大な外壁。光と影の反射が変化し、時間帯によってまるで呼吸をしているように見える。加えて、そこに置かれたオブジェ。単なる装飾ではなく“プラネッツの外側にあるもうひとつの宇宙”のようだった。それゆえ、歩く速度が自然にゆるくなる。

体験は建物の中だけで完結せず、外側にまで広がる。プラネッツの“外”に出ても、作品の世界線から抜けないように設計されていることを実感した。

チームラボ《土塊の小さな森》©チームラボ

Shop—植物と作品を持ち帰る、小さな“延命”

飲食スペースのそばには植物を扱うショップがあり、ここがまた興味深い。チームラボプラネッツ内で触れた“生命の循環”のテーマがここでも続き、小さな植物が“連れて帰れる余韻”として並んでいる。

さらに、自分の描いたものをTシャツやエコバッグにプリントできるサービスもある。これはまさに “体験の残り香を生活に持ち帰る” 装置だった。

アート体験は、時間とともに薄れていくことが多い。でも、手元に形として残るものがひとつあれば。その記憶がふっと呼び戻される瞬間が生まれるだろう。Future Parkで描いたものが、家の中で再び“生活の住人”として存在する。その感覚は、意外と深い余韻になる。

チームラボ《共鳴するナーサリーランプ》©チームラボ

初訪問者への楽しみ方

Open-Air は、「作品のあと」にどう時間を使うかで印象が大きく変わる場所だと思った。すぐに駅へ向かうのではない。少し立ち止まり、外気を吸い、オブジェの前を歩く。そして、ショップで植物を眺め、時間が許せば何か温かいものを口にする。

その“間”をつくるだけで、アート体験の核心がゆっくりと身体に沈んでいく。ここは、アートが終わる場所ではなく、アートが生活に戻るための“橋”のような空間だ。

歩くたび、匂うたび、手に取るたび、体験の余韻が食べ物や植物、生活の道具へと姿を変えていく。Open-Air は、プラネッツという巨大な体験の最後にそっと置かれた、「もう一度、世界に馴染むための装置」だった。

旅の終章─日常に戻る、その直前で起きること

一回性を持ち帰る旅の締めに

チームラボプラネッツを歩き終えたとき、私は“体験が終わった”というより、“世界との距離が少し変わった”感覚を持っていた。光や水に触れた記憶、身体で受け取った揺らぎ、他者と空間が呼応していた瞬間。そのどれもが、その場限りの“一回性”であった。そして、それらが折り重なって「今日の自分」だけの風景をつくっていた。

思い返せば、作品のほとんどは再現されない。光の宇宙の密度も、水面の花の散り方も、苔庭に浮かぶOvoidの反射も、絶滅種との出会い方も、誰かが描いた飛行機の軌跡も。あの日、あの時間、あの位置にいた自分が作った唯一無二の景色だった。

その“一度きり”を持ち帰ることが、日常に気づきを連れてくる。

次に街を歩いたとき、光の反射が少し違って見える。また、人混みの中で誰かの気配に敏感になる。そして、植物の色の重なりに足を止めてしまう。体験が生活をやさしく塗り替えるだろう。