「地域での受け皿をどうするか? 教員に頼らない指導者をどう確保するか? 学校施設を出来るだけ活用できるか? 大会に参加できない問題、会費の問題、保険加入などの安心安全の問題、運営団体と実施主体、予算の問題など・・・まだまだ解決すべきことはあります。」と友添会長は更なる課題を挙げます。

ガイドラインの変遷と今後の展望

部活動の在り方については、随分前から問題視されていました。「運動部活動については、徐々にその課題を提起してきました。2018年に運動部活動の在り方に関する総合的なガイドラインを出して、学校単位から地域単位に移行しなければならないと少しだけ書いていた。そして2020年には学校の働き方改革を踏まえて地域スポーツの地域移行が名言化された。そして2022年12月には学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的ガイドラインが出た。これからもさまざまな意見やアイデアを出していただいて、議論しながら進めていきたい。」と話す友添会長。

Journal-ONEでは、今後も運動部活動改革と地域スポーツのこれからについて、取材を続けていこうと思います。

自治体の好例から学ぶ

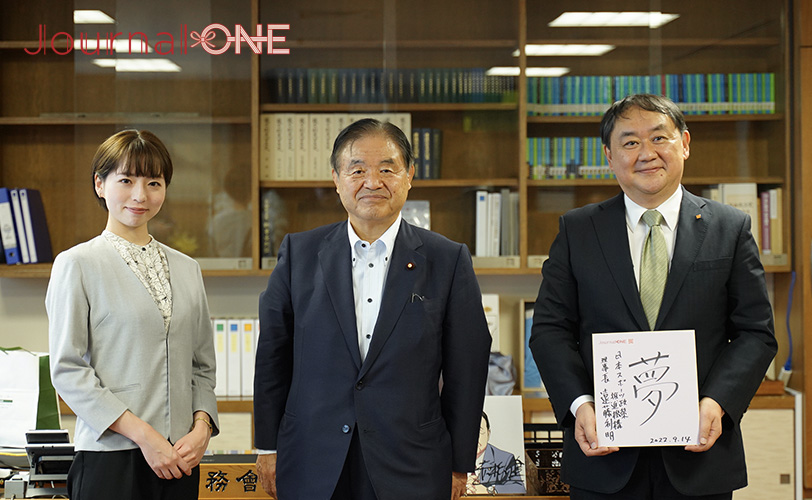

「市民一人1スポーツの推進を行っている。」と、市で取り組み事例を紹介したのは吉田 信解(しんげ)本庄市長です。全国市長社会文教委員会委員長でもある吉田市長は、人口8万人弱、埼玉県北部に位置する本庄市で40年以上前からある “市民一人1スポーツ” というスローガンを地面に確りと根を張り、葉を茂らせる1本の大木に例えて具体例を挙げていきます。

「スポーツの日に開催している市民が様々なスポーツやレクを体験出来るイベント “スポレクフェスタ” は、自治会毎に開催していた体育祭開催が難しくなり、スポーツ推進委員、スポーツ協会などの団体と行政が一緒になってリモデルしたイベントなんです。」と、次代の流れに柔軟に対応して成功している事例を紹介。

東京2020大会のホストタウンとしてトルコ共和国視覚障害者スポーツ協会と繋がり、障がい者スポーツで共生社会の実現をしたこと。盲目の国学者・塙保己一生誕の地であることにかけて、ロービジョンフットサル、ブラインドサッカーなどの大会開催などにも取り組んでいること。市内に系属高校のある早稲田大学との協働をしていることなどを紹介します。

「部活動の地域移行では、地域によって様々な事情があります。地域の実情に応じた部活動の在り方の最適化を図ることが重要だと考えます。」と、全国市長会社会文教委員会委員長としての考え方も示されていました。

パネルディスカッションで議論

「地域スポーツの新しい可能性と部活改革」

多様な視点からのパネルディスカッション

勝田 隆東海大学教授を進行役に、細田眞由美さいたま市教育長、増子恵美福島県障がい者スポーツ協会書記、鈴木教授、友添会長、吉田市長が議論を交わしたパネルディスカッションも、様々な視点から部活動の在り方を考える貴重な時間となりました。

学校教育から生涯学習への転換

“学校教育、生涯学習” の側面から細田教育長は、「昨年6月6日に発表された検討会議の提言は、今までの少子化への対応と教員の働き方改革という “学校教育” に関するものから、子どもたちがスポーツや文化活動を生涯にわたって楽しむために地域に新しいスポーツ・文化環境を創造する必要があるという “生涯学習” の論点が盛り込まれた。これは大きな意義を持つこと。老若男女誰もがスポーツを楽しむために部活動を地域全体で支えていく。それがウエルビーイングな街づくりにつながっていくのではないかと考えます。」と、部活動改革が私たち全ての世代に関わる課題解決に繋がる重要性を指摘します。

制度の見直しとPDCAサイクルの重要性

鈴木教授はシンポジウムでの紹介を引用しつつ、「右肩上がりの人口増加の中で創られた制度が、人口減少社会において如何に無理があるかという実態を認識すべきです。今後は、従前のスポーツ推進政策を策定した人だけで無く、様々なステークホルダーを集めて推進計画案を策定し直すべきでしょう。プランを立てたら常にPDCAサイクルを回すことも重要です。」と、多くの人たちが参画して、実証実験、定点観測の数値を把握して、全体でシェアする重要性を話します。

社会関係資本としてのスポーツの役割

「明治時代に始まった部活動の流れは、社会経済全体の発展の中で一緒になって発展してきたのです。世界に負けない国創りは当時の “強者の論理” に基づいていたが、今となっては勝利至上主義だけでは運動部活動は成り立たない。人間関係、社会関係を創る “社会関係資本” としてスポーツが必要な時代なのです。」と、友添会長も時代のギャップを指摘します。

子どもたちの視点と教員のマインドセット

また、細田教育長は「部活動は、教員側の学校運営において役に立っていると言う視点だったが、アンケート結果から子どもたちの観点は、”友だちや先輩と一緒に活動できる” “授業で習わないことを習う” “思い出になる” とその意義に双方に乖離がある。」と、学校側・教員側のマインドセットも必要であると別の視点での課題を挙げます。