障がい者スポーツから学ぶ地域移行のヒント

「障がい者スポーツは部活が無く、地域でスポーツを続けるために組織化したりしています。部活の地域移行は教員同士で熟議すべきです。立ちゆかないと言ったのも教員だし、必要だというのも教員。先ずは学校毎に話をすべき。特別支援学校のスポーツ権確保の努力などを参考に、部活動を地域スポーツに移行する策を学ばなければなりません。」と、障がい者スポーツを参考に議論を深める提案を鈴木教授がすれば、吉田市長も、パラスポーツのホストタウン誘致例を挙げ、大使館や大使、奥様との交流や、別競技での水平展開(2019年のブラインドサッカー世界大会の合宿地)にも繋がった好例を紹介します。

議論の重要性と今後の展望

子ども達の視点に立って、また地域の特性も踏まえながら、多くの関係者達がもっと議論を深めていくことが重要であることを共有し、パネルディスカッションは大きな拍手を受けて終了しました。

今後の取り組みにも注目!

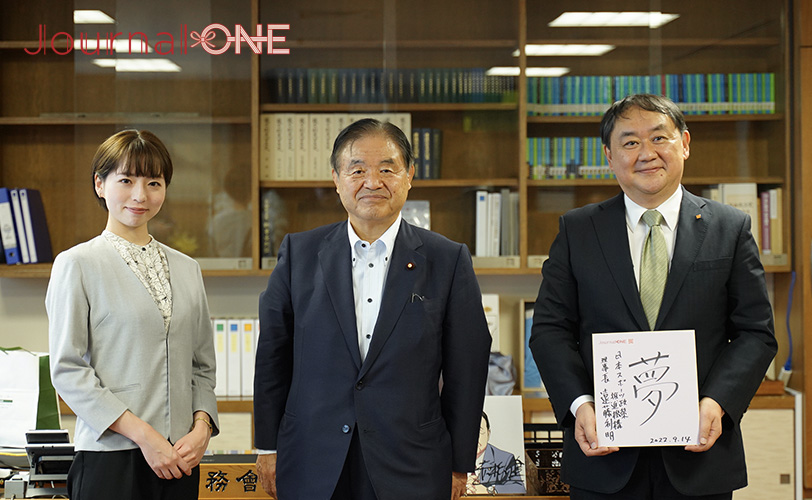

この日の “日本スポーツ会議2023” で議論された、「新しい地域スポーツの創造」。この議論をげて導きだされた7つの提言 “日本スポーツ会議提言2023” が、遠藤 利明NSPC理事長から発表されました。こちらは、日本スポーツ会議の記事で紹介していますので、是非読んで下さい。

また、今回紹介できなかった、JOC(日本オリンピック委員会)、JSPO(日本スポーツ協会)、JPSA(日本パラスポーツ協会)の直近の取り組み。さらに、スポーツホスピタリティ、スポーツDXプロジェクトなどの新しい話題、そして今回の部活動改革における今後の取り組みについても、しっかと取材をしていきたいと思います。

[写真提供:日本スポーツ政策推進機構]