富山・魚津に根付く女子野球

1987年(昭和)8月、第1回全国女子軟式野球大会が開催された富山県魚津市。“大学女子野球発祥の地”といわれるその魚津市で、今年も熱い夏の戦いが繰り広げられた。

富山県の東部、北陸新幹線の黒部宇奈月温泉駅から在来線を乗り継ぐこと約20分。北アルプスに連なる山岳地帯と水産資源豊富な富山湾に囲まれたのどかな地が富山県魚津市だが、古くから野球への熱い想いを持っている。

メイン会場の魚津市桃山球場-Journal-ONE撮影

遠くは1958年の夏の甲子園準決勝、“延長18回、36個の0を重ねた壮絶な投手戦”を演じた県立魚津高校の活躍は「蜃気楼旋風」と呼ばれ、地元の人々はもちろん多くの高校野球ファンを熱狂させた。

107回の開催を誇る夏の甲子園では数々の名勝負が繰り広げられているが、今でもプレイバックされるほど印象的な試合となっている。

球場前に掲げられたトーナメント看板-Journal-ONE撮影

聖地を継承した地域のおもてなし

魚津に女子野球が芽吹いたのは、1980年に開学した洗足学園魚津短大に女子野球部が発足したことに端を発しているという。

その後、全国大会を主管していた同短大が閉鎖されると、魚津市や地元の皆さんが大会を継承。2001年の第15回大会から現在の“全日本大学女子野球選手権大会”と名称を変更して、現在の第39回大会まで続いているのだ。

「ソフトボールの大会で他県を訪れた際、そのおもてなしに感銘を受けた」と話すのは、大会会場のひとつである“天神山球場” のある天神地域を長年まとめ続けてきた中田進さん(89歳)。

天神山球場でのおもてなしを発案した中田さん-Journal-ONE撮影

今夏の第107回全国高等学校野球選手権大会に富山県代表として出場した未来富山高校の練習グラウンドである天神山球場前に、大きなテントを連ねて様々なおもてなしを始めた経緯を教えてくれた。

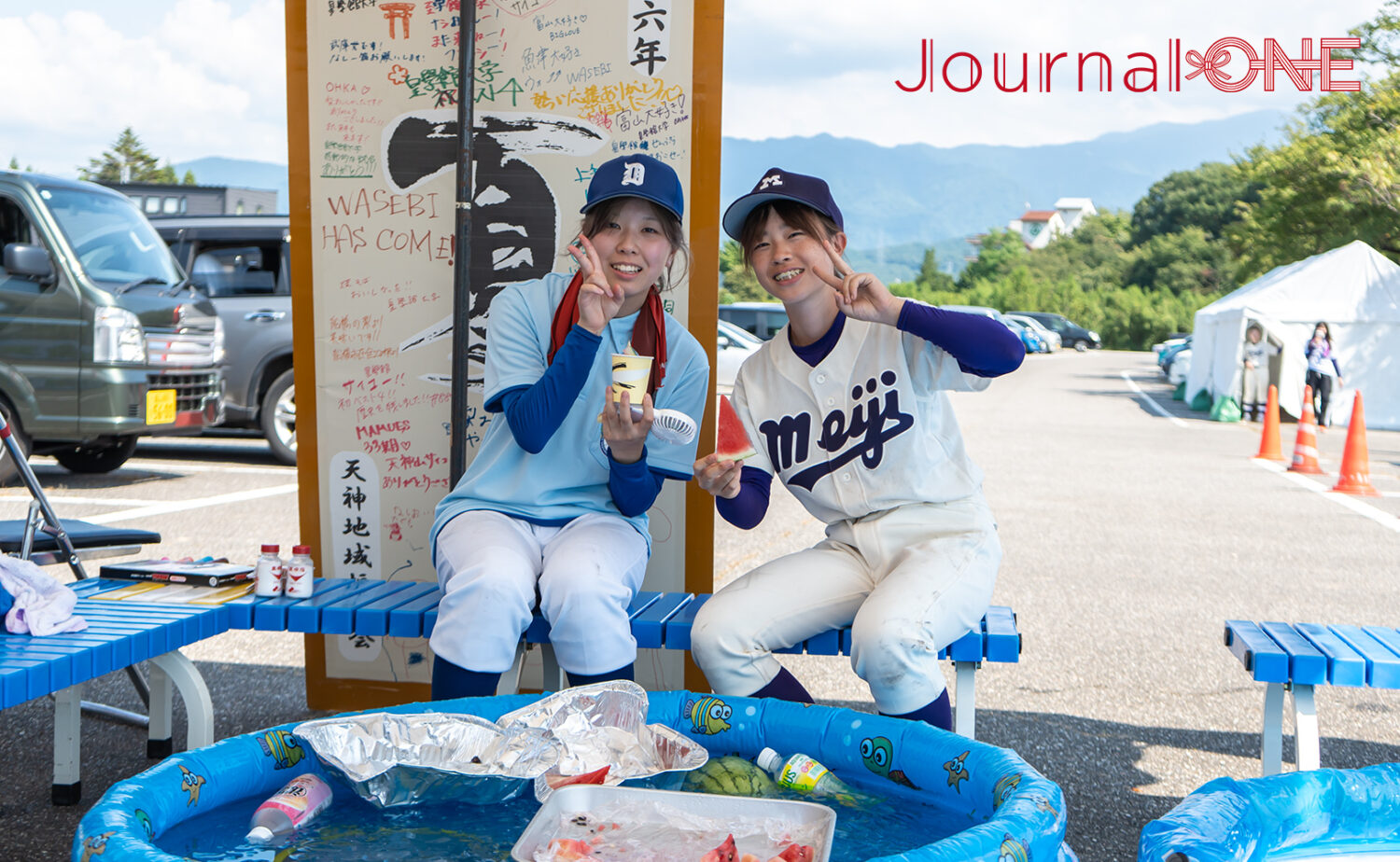

暑さを忘れるほど冷たい氷水を貯えた子ども用プールには、来場者に振る舞う地元で獲れたスイカやキュウリ、ブドウ、ナシなどが冷やされている。

試合を終えた選手たちが笑顔で集まる-Journal-ONE撮影

天神文化スポーツクラブを始めとする地域コミュニティの皆さんが、ボランティアでかき氷、焼きそば、お好み焼きなどを振る舞う姿はさながら夏祭りの出店のような賑わいだ。驚くことにこれらは選手、関係者だけでなく来場者にも無料で振る舞われるのだ。

対戦した選手同士が笑顔で交流を深める‐Journal-ONE撮影

「年に一度、日本全国から多くの大学生や応援の方々がやってくる。その人たちに少しでも良い思い出となれば」とこの活動を19年続けている中田さん。後進に道を譲った現在も、毎年テントに顔を出して来場者と話をするのが楽しみだと話してくれた。

運営を補助し熱いプレーを見せる選手たち

年に一度の祭典を盛り上げようと、選手たちも積極的に運営に参加している。参加校でもある富山大学の選手たちはもちろん、全ての大学が持ち回りでパンフレット販売、グラウンド整備、補助審判員などを務めている。

試合後に選手たちは運営にも携わる-Journal-ONE撮影

こういった取り組みに支えられ、39回目を迎えた全日本大学女子野球選手権は、笑顔あり涙ありの感動的な熱戦が繰り広げられた。

ベスト4をかけた準々決勝では、日本女子体育大学と愛知の至学館大学が激突。初回に4番・小倉麻綾(4年・半田東)が左越2点本塁打を放った至学館大学が主導権を握り試合が始まった。

先制2点本塁打を放つ小倉(至学館大)-Journal-ONE撮影